L'analisi tagliente e senza filtri di Antonio Ieranò sulla cybersecurity moderna, tra competenza, irriverenza e verità scomode del cyberspazio.

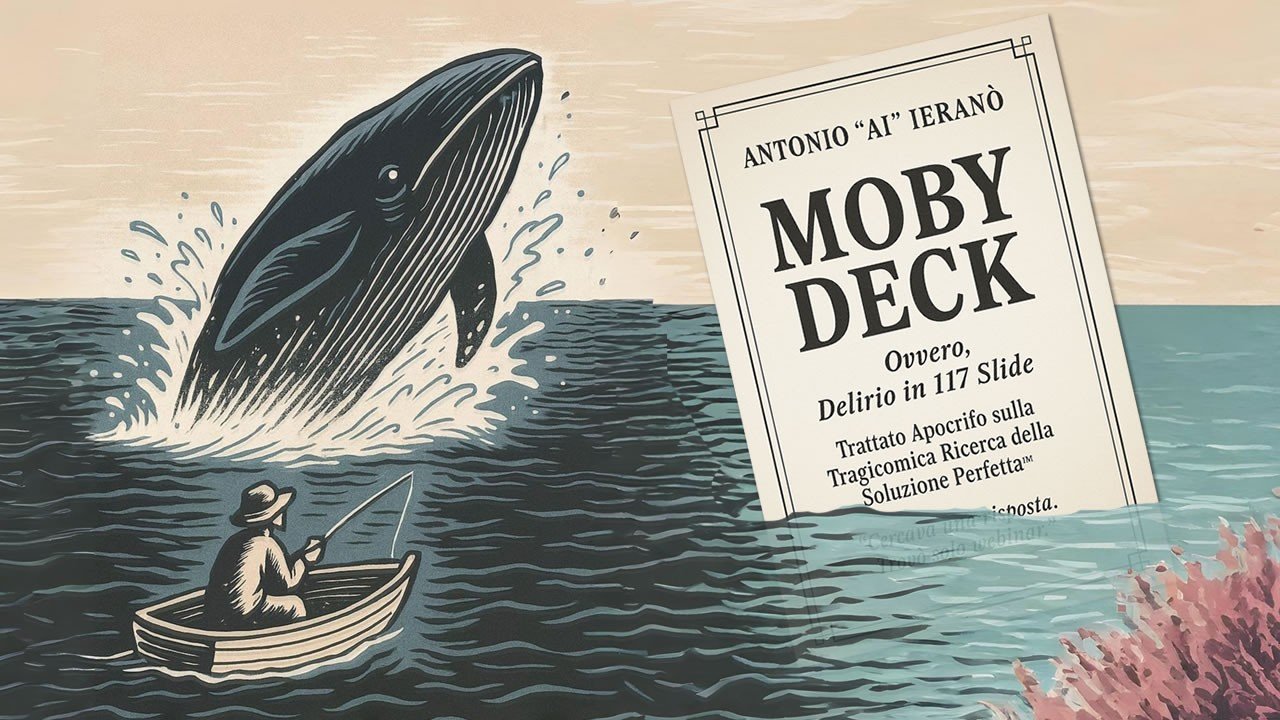

Moby Deck: Ovvero, Delirio in 117 Slide

Trattato Apocrifo sulla Tragicomica Ricerca della Soluzione Perfetta™ Scritto con ironia, sarcasmo e una certa disperazione da chi ci è passato davvero.

Quarta di Copertina

Moby Deck

Ovvero, Delirio in 117 Slide

Trattato Apocrifo sulla Tragicomica Ricerca della Soluzione Perfetta™

“Cercava una risposta. Trovò solo webinar.”

In un’epoca in cui ogni esigenza viene trasformata in una dashboard e ogni problema in un funnel da ottimizzare, un uomo qualunque si lancia in una crociata digitale. Non per gloria, non per KPI. Ma per capire cosa diavolo serva davvero alla sua azienda.

Spoiler: nessuno lo sa.

Tra whitepaper scritti in glossolalia aziendale, demo che sembrano trailer di Netflix e ruoli mitologici come il Mistico del KPI Esperienziale o il Chief Obfuscation Officer, l’eroe moderno si perde nella nebbia della trasformazione digitale. Fino a scoprire – troppo tardi – che la vera domanda non è quale soluzione scegliere, ma:

“Qual è il mio problema, davvero?”

Con uno stile caustico e dissacrante, questo libro è un viaggio tragicomico nei mari agitati della corporate innovation, dove la balena bianca è spesso solo l’ennesimo PDF con logo e parole inglesi inutili.

Perfetto per chi lavora in azienda, per chi ha partecipato a un workshop inutile, e per chi almeno una volta ha pensato:

“Ma se chiedessimo prima a Marta?”

Introduzione – In cui si narra di come un uomo perse il senno tra i whitepaper

Chi non ha mai desiderato inseguire un sogno, un’idea, un obiettivo nobile? Qualcosa di tanto elevato da giustificare infinite ore di riunioni, strategie, e file PowerPoint da 117 slide?

Questo racconto non parla di quell’uomo.

Parla invece di uno qualunque, che un giorno volle solo capire cosa servisse davvero alla sua azienda. E lo fece con l’innocenza dei giusti e l’ignoranza dei dannati. Si mise in viaggio, armato di webinar e buone intenzioni, con la stessa fiducia con cui si affronterebbe un mare in tempesta su un pedalò bucato.

Quello che trovò non fu illuminazione, ma confusione. Non risposte, ma canvas. Non soluzioni, ma ruoli. Ruoli improbabili. Figure leggendarie. Archetipi aziendali. Ogni incontro fu una lezione, ogni lezione una ferita, ogni ferita un invito a un workshop.

Eppure, da quel viaggio assurdo, qualcosa emerse: un’idea. Forse folle, forse banale, ma sorprendentemente rara nelle aziende moderne: che per risolvere un problema, bisogna prima sapere qual è.

E magari chiederlo a chi lo subisce ogni giorno.

Questo libro è il diario tragicomico di quell’impresa. Un Moby Dick con meno balene e più vendor. Una crociata contro la digitalizzazione a casaccio. Un’ode all’ignoranza consapevole e al coraggio di dire: "Non ho capito, ma grazie comunque per la demo."

Che il viaggio abbia inizio.

Capitolo Primo – Chiamatemi Ismaele, o forse Marco dell'IT

Chiamatemi Ismaele. O Marco. O Giuseppe. Insomma, uno qualunque dei tanti poveretti condannati al ruolo di "decision maker IT" in una media azienda italiana. Il mio mestiere? Leggere. Leggere whitepaper. Guardare demo. Partecipare a webinar. Lavorare? No, lavorare no: chi ha più il tempo per quello?

Non pensate che esageri. Il mio calendario è una rassegna stampa animata: lunedì webinar sul cloud zero-trust orchestrato da tecnologie AI-native; martedì incontro con vendor che propongono un'architettura "hyperconverged" che dovrebbe cambiare la mia vita (ma non quella di chi lavora con me); mercoledì whitepaper di 48 pagine scritto da un consulente entusiasta che usa 147 sinonimi per dire "automatizzare".

Il tutto mentre Outlook mi notifica che il server di posta è fermo da mezz’ora e che Luca del marketing ha appena spedito una mail a 4.000 clienti con un link sbagliato. La vita reale, quella che non compare nei diagrammi a blocchi.

Qualche tempo fa, ad esempio, ho ricevuto un invito per un workshop dal titolo: "L’esperienza utente nell’era post-digitale: ridefinire le sinergie nei processi di valore adattivo". Dopo venti minuti di lettura dell’agenda ancora non capivo se si parlasse di interfacce grafiche, meditazione o una nuova dieta detox.

Poi c’è il mitico "CEO Visionary Forum", dove imprenditori illuminati ti spiegano come hanno digitalizzato l’intera azienda grazie a un'app sviluppata da uno stagista in Cambogia. Applausi, luci soffuse, una standing ovation, e io che mi chiedo se riesco almeno a trovare l’Excel giusto per chiudere la reportistica del trimestre.

E così, immerso in questo continuo flusso di comunicazioni roboanti, cominciai anch’io a chiedermi: ma tutto questo – whitepaper, demo, AI, cloud, blockchain applicata alla contabilità – serve davvero a qualcosa?

O forse, solo forse, abbiamo perso di vista la domanda iniziale: che cosa ci serve davvero?

Capitolo Secondo – Del principio del disorientamento e della speranza fallace

Tutto cominciò un lunedì mattina, uno di quelli in cui il caffè ti guarda con commiserazione. Avevo un vago sentore che qualcosa dovesse cambiare. Ma cosa? Non lo sapevo. Però lo sentivo. Lo diceva anche la newsletter settimanale di "TechNoSense Weekly": "Il cambiamento è ora". E se lo dicono loro, che hanno pure il logo animato, non può essere una bufala.

Così mi immersi nel mare magnum delle soluzioni. Il mio obiettivo era semplice: capire cosa servisse davvero alla mia azienda. Ma mancava un dettaglio insignificante: non avevo la minima idea di quale fosse il problema da risolvere.

Fu allora che incontrai per la prima volta lui: il Profeta della Digital Transformation.

Vestito in giacca slim, sneaker bianche e occhiali con montatura trasparente, parlava come un incrocio tra un TED speaker e un manuale SAP. Diceva cose come: "Dobbiamo pensare in modalità fluida e destrutturata, abilitare le sinapsi digitali e decomporre il flusso analogico con algoritmi adattivi".

Gli chiesi: "Scusa, ma in pratica…?"

Mi rispose: "È tutto in questo canvas visuale con 12 layer di engagement. L’ho disegnato in Figma stanotte tra un kombucha e una sessione di yoga gestionale."

E da lì cominciò la fine.

Ogni volta che avevamo un processo che funzionava discretamente, lui interveniva. "Digitalizziamolo!" esclamava, come se fosse un esorcismo. Così il vecchio e funzionale modulo cartaceo per le richieste ferie fu sostituito da un'app in React con 5 schermate, 3 CAPTCHA e un workflow approvativo asincrono, che alla fine stampava comunque un PDF da firmare a mano.

"Stiamo innovando", diceva.

"Stiamo impazzendo", pensavo.

Ogni esigenza concreta veniva tradotta in un desiderio vago e ipertecnologico. "Ottimizzare la gestione dei turni" diventava "gamificare la produttività con badge di merito e micro-feedback". Il risultato? Quattro dimissioni e il sindacato in rivolta.

Ma nessuno lo fermava. Perché il Profeta aveva slide. E le slide, si sa, giustificano ogni atrocità.

E così, disorientato ma speranzoso, continuai a cercare. Forse da qualche parte, in fondo a un whitepaper o dietro l’ennesima demo, avrei trovato una luce. Un’illuminazione. O almeno un bug fix.

Capitolo Terzo – Sulle prime visioni celestiali e il principio di confusione multipla

Il primo whitepaper lo lessi con devozione mistica. Parlava di "Digital Synergy per la Trasformazione Collaborativa delle Risorse Umane tramite l’Edge AI". Scritto in un linguaggio così etereo che, a confronto, le parabole evangeliche sembravano il manuale delle istruzioni del microonde.

Non ci capii nulla, ma mi sembrava importante. Anche perché c’erano grafici. Tanti. Colori vivaci, curve esponenziali, e un diagramma a Venn con più cerchi di un obiettivo strategico aziendale disegnato da Kandinsky.

Alla fine della lettura avevo segnato dieci punti chiave, due parole nuove – "orchestrabilità scalabile" e "intelligenza contestuale" – e una sola certezza: dovevo leggere un altro whitepaper. Forse quello successivo avrebbe spiegato quello precedente.

E così lo feci. Poi un altro. E un altro ancora. Ogni parola letta generava due nuove domande, ogni risposta suggerita creava tre nuovi dubbi. Come una testa di Idra fatta di buzzword: tagli una e ne spuntano due. Il linguaggio tecnico sembrava una pozione di marketing alchemico che trasformava anche il più semplice bisogno (tipo: "vorrei un’interfaccia usabile") in una guerra semantica.

In breve tempo sviluppai una condizione medica che nessun medico aveva ancora codificato: la sindrome da whitepaper multipli. Sintomi? Confusione cronica, ansia comparativa e la tendenza a citare Gartner come autorità morale anche nelle discussioni familiari. "Amore, secondo Gartner il modello di pulizia della cucina va rivisto in chiave DevOps".

Nel frattempo, il Profeta della Digital Transformation non si fermava. Anzi. Spinto dalla mia crescente ricerca di senso, cominciò a citare fonti esoteriche: report di analisti sconosciuti, framework provenienti da startup che operavano in islandesi blockchain-agricole, e un benchmark sviluppato da un collettivo open source su Telegram.

Introdusse un nuovo mantra: "Se ti sembra complicato, è perché non sei ancora abbastanza trasformato". E giù altre piattaforme, altre demo, altri canvas.

Nel mio ufficio, le pareti cominciarono a essere tappezzate di schemi a flusso, mappature di processi e mappe mentali incrociate. Una collega entrò e disse: "Sembra l’abitazione di un serial killer con il fetiche per la UX". Sorrisi. Era vero.

Iniziavo a capire cosa provavano i protagonisti dei racconti di Lovecraft quando osservavano antichi tomi proibiti: senso di vertigine, confusione, e la netta impressione che ogni nuova informazione portasse a una discesa più profonda nella follia.

Mi resi conto che non stavo cercando una soluzione: stavo cercando un significato. E pericolosamente, stavo cominciando a credere che fosse giusto non capirci nulla. Che quella fosse la normalità.

E allora, in piena coerenza con il mio stato mentale, prenotai un posto per un altro webinar.

Questa volta si intitolava: "AI-Powered Conversational RPA nel Contesto della Citizen Automation Democratizzata". Durò 56 minuti. Alla fine, la sola cosa che avevo capito era il nome del presentatore: Kevin.

Il viaggio verso la balena bianca continuava. Ma cominciavo a sospettare che la balena non solo non esistesse, ma che forse non era nemmeno un cetaceo. Forse era solo un'ombra proiettata sul muro della mia ignoranza, alimentata da una lanterna chiamata marketing.

Capitolo Quarto – Delle Demo che promettono e dei webinar che abbindolano

Ogni demo era una promessa. Ogni promessa, un incubo PPT animato.

La prima demo che vidi partiva con una musica epica e un voiceover profondo: "Nel mondo moderno, la produttività non è più una scelta. È un algoritmo". Compariva il logo dell’azienda – un trapezio blu sospeso tra due nuvole pixelate – e poi il CEO in camicia bianca, maniche rimboccate, che ci spiegava come la sua piattaforma avesse rivoluzionato la vita di milioni. "Compreso mio zio Pino, che adesso inserisce fatture vocalmente mentre cucina le melanzane ripiene."

La demo durava 47 minuti. In quel tempo non vidi mai la schermata principale del prodotto. Ma appresi che era "scalabile", "compliant", "future-proof" e – cosa che non sapevo di volere – "emocognitiva".

Poi venne il webinar. O meglio, i webinar. Una valanga. Uno ogni giorno. A volte due. Il mio cervello, già fragile, iniziò a confondere i relatori: il DevOps Guru con la barba da boscaiolo e l’ex-fisico quantistico convertito alla gestione agile del rischio sembravano la stessa persona, solo con cappelli diversi.

E infine arrivò lui. Il Guru della Compliance Normativa.

L’avevano presentato come “uno dei massimi esperti di adeguamento GDPR, DORA, NIS2 e CRArbitrio”. Entrò in scena con una pila di faldoni in braccio (virtuali, ovviamente) e lo sguardo di chi ha letto ogni riga della Gazzetta Ufficiale e ha deciso di non guarirne mai più.

Parlava con voce solenne: "L’articolo 32 del Regolamento impone misure tecniche e organizzative adeguate. E ricordate: adeguate vuol dire adeguate". Un silenzio cadde sul pubblico. Tutti presero appunti. Nessuno osò chiedere: ma cosa vuol dire, in pratica?

Quando un partecipante timidamente chiese se fosse possibile esportare i log in CSV, il Guru si irrigidì: "CSV? No. Io parlo solo il linguaggio delle direttive. File? Quali file? Io leggo solo norme".

A quel punto intervenne anche il DevOp. Un ragazzo entusiasta, con felpa nera e adesivi sul laptop che urlavano "Deploy Fast, Crash Faster". Disse che dovevamo tutto containerizzare, automatizzare, distribuire e loggare con metriche serverless. Ma quando un mio collega domandò se si potesse mantenere l’attuale server on-prem per un po’, lui rispose con tono grave: "On-prem? Ma quello è reatrograde IT tribalism!"

Non scherzava.

Alla fine del webinar, mi sentii come Ulisse dopo un TED Talk tenuto da Polifemo. Avevo visto cose. Ma non sapevo come tornare a casa. E forse, nemmeno se ne valesse la pena.

Nel frattempo, il Profeta della Digital Transformation mi mandava messaggi su Slack: “Hai visto il nuovo tool che mappa l’engagement emotivo degli stakeholder in tempo reale? L’ho già installato. È in beta. E non ha documentazione. Meraviglioso.”

Mi misi le mani nei capelli. Poi, come ogni buon dipendente IT che si rispetti, prenotai un altro webinar. Quello successivo parlava di "Neuroarchitettura computazionale per l’ottimizzazione della resilienza cognitiva aziendale".

Pensai: forse lì troverò la mia balena bianca. Oppure almeno qualcuno che mi dica cosa cavolo serve davvero alla mia azienda.

Spoiler: no.

Capitolo Quinto – Sulle epifanie interrotte e i loop cognitivi

Ogni volta che credevo di aver trovato la soluzione, una nuova demo mi mostrava che in realtà mi mancava la vera soluzione. Ogni volta che pensavo di aver compreso il problema, scoprivo che avevo frainteso persino la domanda. Era come giocare a tris su una scacchiera tridimensionale, con le regole scritte in sanscrito.

A quel punto entra in scena lui, con passo felpato e tono mellifluo: il Chief Obfuscation Officer.

Figura leggendaria di ogni board aziendale moderna, il CObO (così si faceva chiamare, perché ogni cosa importante deve avere una sigla) aveva un dono raro: riusciva a dire qualsiasi cosa senza mai rispondere a niente. Un giorno mi prese da parte e mi disse: "Dobbiamo elevare il framework di convergenza semantica per evitare disallineamenti narrativi nel delivery esecutivo del nostro funnel cognitivo".

"Certo," risposi. "Ma… stiamo parlando dell’email di benvenuto ai clienti?"

Lui sorrise. "In un certo senso."

Ogni sua frase era un labirinto di subordinazioni. Ogni riunione con lui si concludeva con applausi, confusione e un diagramma nuovo da appendere in sala riunioni. Nessuno capiva davvero cosa dicesse, ma tutti annuivano per timore di essere gli unici a non aver colto l’alto livello strategico.

Un giorno, durante un comitato interfunzionale su Zoom, disse: "L’obiettivo non è risolvere i problemi, ma assicurarsi che il problema sembri parte integrante dell’evoluzione dell’ecosistema".

La chat esplose di cuori e pollici in su.

Io cercai su Google se l'ecosistema poteva essere licenziato.

Nel frattempo, la mia mente cercava appigli. Rileggendo gli appunti, mi resi conto che ogni buzzword che avevo appuntato sembrava l’equivalente digitale dell’omeopatia: parole ad alta diluizione, effetti collaterali garantiti.

Eppure, più assistevo a questa liturgia dell'innovazione astratta, più mi convincevo che la colpa fosse mia. Forse non studiavo abbastanza. Forse dovevo leggere ancora più whitepaper. Magari comprare un altro libro di Kotler. O farmi benedire da un digital strategist su LinkedIn.

In fondo, non volevo nemmeno una soluzione. Volevo una direzione. Un senso. Una pausa.

Invece, arrivò un altro invito in calendario: "TechZen 360: Come Trasformare il Nulla in Business con l’AI Cognitiva".

C’era anche un omaggio in palio: una maglietta con la scritta "Keep Calm and Transform". Avevo già tre tazze e due mousepad con la stessa frase. La balena bianca si allontanava, e io, remando con slide e canvas, la inseguivo senza sapere più perché.

Capitolo Sesto – Del Capitano Ahab e dell’ossessione di trovare qualcosa (qualunque cosa)

Nel mio piccolo, io ero Ahab. Ma al posto della gamba di legno avevo un monitor con troppi tab aperti. La mia balena bianca non era un cetaceo, ma "la Soluzione Perfetta™". Quella che avrebbe automatizzato, orchestrato, digitalizzato, e possibilmente anche cucinato il caffè.

E come Ahab, trascinavo con me un intero equipaggio ignaro. I miei colleghi del marketing, dell’amministrazione, della logistica… tutti coinvolti in survey, test pilota e interviste per valutare una soluzione che nemmeno sapevamo di volere. O peggio: che non ci serviva.

Fu durante una di queste sessioni conoscitive che conobbi due nuove figure mitologiche del pantheon aziendale: il Data Whisperer e la Strega dell’Experience Omnicanale.

Il primo si presentò in silenzio, con una cartella piena di Excel criptici e una t-shirt con scritto: "I speak SQL in my dreams". Parlava poco, ma ogni tanto lanciava frasi enigmatiche come: "I dati parlano, ma la vera arte è saperli ignorare nel modo giusto". Quando gli chiesi se potessimo estrarre qualche report utile, sussurrò: "Ciò che cerchi non è in ciò che chiedi, ma in ciò che non pensi di dover chiedere".

Annuii, per non sembrare sciocco. Poi cercai su Stack Overflow cosa significasse.

La Strega dell’Experience Omnicanale, invece, apparve in un workshop immersivo a tema “Customer Delight Transmediale”. Indossava un cappotto rosso fuoco e teneva in mano una bacchetta (forse solo una penna Wacom, ma la usava come fosse magica). Il suo mantra era: "Ogni touchpoint è un portale mistico di engagement. Se l’utente si perde, è perché non lo stai incantando nel giusto canale".

Parlava di customer journey come se stesse narrando una saga epica, con eroi (i clienti), draghi (le inefficienze) e artefatti magici (le newsletter personalizzate). Alla fine, tutti erano incantati. Tranne il mio collega Franco, che ancora cercava un modo per capire da dove scaricare l’elenco dei clienti in PDF.

E io? Io continuavo a fissare l’orizzonte del nostro progetto digitale, con in mano una bussola rotta e un backlog di richieste che cresceva come l’ansia prima di un rilascio in produzione.

Cercavo la balena bianca, sì. Ma cominciavo a sospettare che anche lei stesse cercando me. Magari per chiedermi, con sguardo spietato: "Sai davvero cosa vuoi?"

No. Ma avevo altri tre webinar in programma per capirlo. Forse.

Interludio – Diario di Bordo del CTO Perduto nel Funnel

Giorno 14. Ho smarrito il senso del tempo e dello scopo.

Siamo salpati verso l’implementazione agile, ma da giorni navighiamo in circolo tra backlog infiniti e stand-up call in cui ci alziamo solo metaforicamente. Ogni sprint inizia con entusiasmo e termina con nuove metriche da spiegare al board. Nessuno le comprende, ma tutti ne sono entusiasti.

Giorno 17. L’UX è cambiata di nuovo. Il Product Owner dice che è per migliorare l’intuitività. Il nostro utente principale, la signora Gina dell’assistenza clienti, ha chiamato in lacrime dicendo che non riesce più ad aprire le schede. Ora preferisce scrivere le risposte a mano e inviarle via fax.

Giorno 21. Abbiamo ricevuto la visita del Chief Obfuscation Officer. Ha parlato per 45 minuti. Abbiamo chiuso la riunione convinti che tutto sia più chiaro. Poi ci siamo guardati. Nessuno ricordava esattamente cosa avesse detto.

Giorno 25. Ho sognato la balena bianca. Indossava un badge da vendor e mi porgeva una brochure lucida. Diceva: “Questo è ciò che ti manca”. Mi sono svegliato gridando: “Ma cosa mi manca davvero?!”

Continuo a navigare. Tra le onde dei framework, le tempeste di compliance e le sirene dei case study. Spero ancora di trovare terra. O almeno, una specifica funzionale fatta bene.

Capitolo Settimo – Sulle scoperte inaspettate e l’arte del chiedere (a chi sa)

Poi un giorno, per caso, feci qualcosa di radicale: parlai con Marta dell’amministrazione. Le chiesi: "Marta, ma tu, ogni giorno, cosa fai davvero?". Mi guardò come se fossi sceso da Marte, poi rispose: "Combatto con un gestionale del 2005 che crasha ogni volta che metto un accento".

Illuminazione.

Non mi serviva l’AI predittiva, il cloud ibrido o il quantum backup. Mi serviva che Marta potesse chiudere il bilancio senza insultare in dialetto la tastiera.

Da quel momento iniziai a chiedere. A tutti. E scoprii che nessuno sapeva davvero cosa volesse. Tutti navigavano a vista. Tutti alla ricerca della propria balena bianca. Nessuno aveva una mappa, ma tutti avevano almeno un vendor che li corteggiava.

E fu in questo nuovo cammino, illuminato dalla luce incerta della realtà, che conobbi altre due figure leggendarie: il Mistico del KPI Esperienziale e il Santo Patrono delle Revisioni di Processo.

Il Mistico sedeva in silenzio nella sala analytics. Accanto a lui, una dashboard a nove schermi lampeggiava come un albero di Natale impazzito. "Ogni KPI ha un karma", disse. "E ogni karma deve essere allineato con il sentiment collettivo dell’organizzazione".

Gli chiesi quali fossero gli indicatori chiave per misurare l'efficacia del nuovo CRM. Rispose: "Quando l’utente sorride senza sapere perché, allora il KPI è raggiunto".

Annuii. Poi controllai se ci fossero dei KPI per il livello di idiozia aziendale.

Il Santo Patrono delle Revisioni di Processo, invece, era sempre presente. Appariva ovunque si parlasse di mappatura, workflow, procedure e compliance. Aveva l’aspetto di un monaco benedettino, con l'agenda sempre aperta e le mani giunte in preghiera di fronte a un diagramma BPMN.

"La verità è nel flusso", mormorava. "Se l’attività non ha un responsabile, un input, un output e almeno un documento firmato in tre copie, allora è peccato mortale."

A ogni proposta concreta rispondeva con una domanda: "Ma il processo è approvato nel Quality Framework ufficiale?" Nessuno sapeva cosa fosse, ma tutti annuivano.

Fu così che compresi un’altra grande lezione: l’informazione utile esiste. Ma è sepolta sotto tre strati di reportistica, due comitati e un workflow in attesa di approvazione.

La balena era lì. Ma nessuno osava affrontarla davvero. Forse perché, per farlo, avremmo dovuto porci l’unica domanda che ci spaventava davvero: "Ma noi, qui, cosa vogliamo ottenere?"

Capitolo Ottavo – Della verità nascosta in bella vista

Fu un martedì qualunque – o almeno così credevo – quando accadde. Un piccolo miracolo laico. Durante una riunione di allineamento, mentre scorrevano le solite slide con parole come innovazione, sinergia, pianificazione strategica a medio termine, qualcuno – un junior appena assunto, forse per errore – chiese: "Scusate, ma... qual è il problema che vogliamo risolvere, esattamente?"

Il silenzio fu immediato. Caddero penne. Si spensero webcam. Il Chief Obfuscation Officer trasalì. Il Guru della Compliance cambiò colore. La Strega dell’Experience si irrigidì, come se avesse percepito una minaccia al portale mistico.

Nessuno rispose.

Ed ecco, la verità: la balena bianca non era inafferrabile perché potente, ma perché non esisteva. Non era una soluzione, ma una giustificazione. Un pretesto per continuare a fare, a implementare, a innovare... senza mai fermarsi a chiedere: serve davvero?

La verità era sotto i nostri occhi, ma nessuno l’aveva mai guardata. Marta lo sapeva. Franco, anche. Persino la macchinetta del caffè, ogni volta che si bloccava, sembrava dirlo: il problema non è tecnico. È che nessuno ha mai chiesto a chi davvero lavora cosa gli serve davvero.

Ci eravamo persi nel culto della trasformazione, avevamo reso sacro il cambiamento, divinizzato il framework. Ma avevamo dimenticato il motivo per cui, in origine, avevamo acceso i motori.

E così, quel giorno, invece di partecipare all’ennesimo webinar, convocai una riunione diversa. La chiamai: “Che cavolo vi serve davvero?”

Marta sorrise. Franco fece una battuta. E io, per la prima volta, non cercai la balena. Cercai chi stava remando con me.

Epilogo – Bestiario dei Ruoli Inutili (ma incredibilmente presenti)

Nel corso del mio viaggio alla (non) ricerca della Soluzione Perfetta™, ho incontrato molte figure leggendarie. Alcune sono diventate icone. Tutte, irrimediabilmente, inutili. Eccole.

- Il Profeta della Digital Transformation Cosa fa: Trasforma tutto ciò che tocca in un'app inutile, complicando ogni processo. Frase tipica: "Se non ha almeno 5 step e un login, non è innovazione."

- Il Chief Obfuscation Officer (CObO) Cosa fa: Parla fluentemente in Corporate Aramaico. Nessuno lo capisce, e lui se ne compiace. Frase tipica: "Il flusso di valore narrativo è disallineato con il contesto agile sinergico."

- Il Guru della Compliance Normativa Cosa fa: Conosce ogni norma, ma ignora l'esistenza dei file ZIP. Frase tipica: "Adeguatezza è una categoria dello spirito."

- Il DevOp da Conferenza Cosa fa: Containerizza qualsiasi cosa. Anche la tua pazienza. Frase tipica: "Se non lo puoi deployare 10 volte al giorno, sei nel Medioevo."

- Il Data Whisperer Cosa fa: Parla coi dati. Ma in realtà li interpreta come gli pare. Frase tipica: "Il dato è un’opinione ben formattata."

- La Strega dell’Experience Omnicanale Cosa fa: Incanta i clienti tramite journey interattivi pieni di glitch. Frase tipica: "L’utente è perduto solo se tu smetti di incantarlo."

- Il Mistico del KPI Esperienziale Cosa fa: Legge le dashboard come fossero tarocchi. I numeri non mentono, ma lui sì. Frase tipica: "Quando senti il KPI fluire dentro di te, allora hai misurato bene."

- Il Santo Patrono delle Revisioni di Processo Cosa fa: Benedice ogni attività con un diagramma e un timbro. Frase tipica: "Senza una procedura formalizzata, ogni azione è peccato."

Tutti parlano. Tutti propongono. Nessuno ascolta.

La balena bianca era un’illusione. Ma ci ha portati dove serviva: a scoprire che la vera innovazione è chiedere, ascoltare e – quando serve – dire: basta così.

Rimani sempre aggiornato, seguici su Google News!

Seguici

Rimani sempre aggiornato, seguici su Google News!

Seguici

Antonio Ieranò

Esperto di cybersecurity con oltre 20 anni di esperienza, celebre per il suo approccio istrionico e spesso irriverente, e per la sua voce fuori dal coro. In questa rubrica condivide analisi approfondite e opinioni schiette su tematiche legate alla cybersecurity, mantenendo una prospettiva indipendente dal suo impegno professionale